Finisterre, c’est à 88,136 kilomètres (exactement…) de Santiago… Et ça semble fou, après les quelques 1 500 kilomètres parcourus, mais je les trouve très longs, ces 88,136 km…

Quand est-ce qu’on arrive???

Santiago – Finisterre : 88,136 kilomètres.

Finisterre, c’est à 88,136 kilomètres (exactement…) de Santiago… Et ça semble fou, après les quelques 1 500 kilomètres parcourus, mais je les trouve très longs, ces 88,136 km…

Quand est-ce qu’on arrive???

Santiago – Finisterre : 88,136 kilomètres.

Ma Compostela.

24 heures plus tard, on reprend ses esprits, et on atterrit!

Je disais donc qu’hier matin, je suis arrivée à Saint-Jacques de Compostelle.

Depuis quelques jours, passé le kilomètre 100, le chemin avait des airs de « parcours du cœur » : un monde fou, tous habillés comme s’ils allaient courir le marathon de New York, évidemment un sac à dos de 2 kilos histoire de dégoûter les pèlerins endurcis (les vrais, qui ont dans les jambes quelques centaines de kilomètres), et surtout, LE signe distinctif, c’est le port de la coquille Saint-Jacques (avec la croix de Saint-Jacques, rouge, dessus) autour du cou en mode « Saint-Bernard, sauveur des montagnes ».

Hier, c’est donc dans cette foule que je suis arrivée sur la fameuse Place do l’Obradoiro. En entrant dans Saint-Jacques, au début, on suit les flèches comme toujours, et puis à un moment, on traverse une rue et on rentre dans la vieille ville. Et c’est là qu’on oublie les groupes tout de Quechua fluo vêtu autour de soi : c’est là qu’on aperçoit les flèches de la cathédrale. Moi, ça faisait déjà quelques rues que je sentais ma gorge se serrer. Une fois les flèches aperçues, il fallait que j’aille sur cette place, « pour en finir », pour me libérer de cette tension qui montait depuis 1 heure…

Une fois arrivé sur la place, on se demande tous un peu ce qu’on fait là, je crois. Voilà ce vers quoi on avance depuis des centaines de kilomètres : vers cette place. Bon, ben maintenant qu’on y est, on fait quoi??? On se regarde un peu perdu, on regarde autour de soi, et puis les kilomètres montent doucement dans la gorge et je réalise, un peu.

J’ai alors réalisé que je suis partie il y a 63 jours ; que j’ai marché tous les jours, parfois 11 kilomètres seulement, et jusqu’à 32 kilomètres d’autres jours, mais tous les jours ; que j’ai comme ça parcouru plus de 1 500 kilomètres, parfois en ayant mal, parfois en pleurant, parfois en étant joyeuse et souriante, parfois en étant lassée et en ne voyant pas le bout de l’étape, parfois en marchant en pleine conscience du moment particulier, mais toujours en étant convaincue que mon choix d’être partie sur le Chemin était le bon.

Une fois qu’on a réalisé tout cela, que la gorge s’est desserrée dans les larmes, on retrouve quelques connaissances du Chemin, certaines croisées il y a quelques jours, et d’autres perdues de vue depuis la France, depuis plusieurs semaines, voire depuis Le Puy pour certaines (!!). On ne s’était pas revu, et pourtant, on n’était pas si loin sur le Chemin. Ça reste un peu magique de revoir ici des pèlerins croisés avant les Pyrénées.

Et après? Après, il y a quelques « devoirs du pèlerin » à accomplir. Pour ma part, je suis allée à la messe, histoire de finir le Chemin à Saint-Jacques comme il a commencé au Puy. La seule différence, c’est que la messe est en espagnol, et que je ne comprends rien pendant 1 heure. Mais j’ai vu le fameux encensoir, le Botafumeiro, valser dans la cathédrale. Deuxième rendez-vous de pèlerins : avec ma créanciale pleine et une crédenciale en cours, j’étais fin prête pour aller « faire contrôler » mes tampons pour obtenir ma Compostela (mon « diplôme de pèlerin ») avec mon prénom inscrit en latin (« Mais y’a une erreur dans mon prénom?! », « Mais non : c’est du latin. », « Ah! Ben ouais… Évidemment… Hihi… ») et je me suis offert en plus un « certificat de distance » qui notifie mon parcours depuis le Puy à 1 515 kilomètres (au lieu des 1 522 inscrits au Puy… Diantre! Où sont donc les 7 km de différence?!).

Mais où sont cachés les 7 km manquant???

J’avais prévu un petit discours pour saluer le moment où on me remettrait mon diplôme, comme quand on reçoit un prix ou une statuette. Je l’ai gardé sous le coude, juste pour vous :

(raclement de gorge, voix claire mais émue)

« Je suis un peu surprise d’avoir reçu ce diplôme, car… (hésitation)… Je ne m’y attendais pas (…?!?!…).

Je n’ai ni producteur, ni agent, alors à la place, je souhaitais à tout prix remercier chaleureusement… Mes pieds, sans lesquels rien n’aurait été possible. Même si quelques tensions ont pu se faire sentir entre moi et le 3ème orteil de mon pied gauche, nous avons finalement réussi à marcher ensemble, y compris ces 500 derniers kilomètres plus douloureux, et je lui en suis très reconnaissante.

J’ai une petite pensée émue pour mon fournisseur officiel, Quechua, mon short déjà recousu plusieurs fois car en cours de décomposition, et les gens qui ont réfléchi au modèle de poncho « pèlerine », toujours trop court en cas de pluie, mais c’est comme tout : on s’habitue à avoir les jambes trempées, même couvertes…

J’oublie sûrement des remerciements, et m’en excuse… Merci encore pour ce diplôme pré-imprimé, pareil à tous les autres, qui salue les efforts à l’huile de genoux et de chevilles… »

Le gars du bureau des diplômes s’en fichait, de mon discours… Pfffff!

Fait marquant de la journée : je suis déjà repartie sur les chemins… Vers Finisterre. Parce qu’à Santiago, il règne comme une ambiance de « fin de chemin » très contagieuse, qui fait sentir que plus on traîne, plus repartir sera dur ensuite. Hier, j’ai donc pris une bonne dose de farniente qui regonfle les batteries (bar, resto, shopping… c’est comme le vélo : ça ne s’oublie pas! ?) et ce matin, je suis repartie sans trop traîner, au risque de ne jamais voir l’océan…

PS : le blog et les dessins, ce n’est donc pas fini non plus! Il y a encore Finisterre et au retour, j’aurai encore quelques petites choses à partager!…?

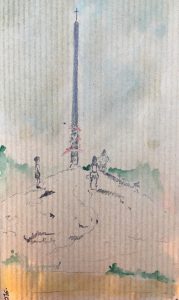

L’entrée dans Santiago!

Ou les 99,930 derniers kilomètres… La borne 100 n’existe pas, en tout cas, je ne l’ai pas trouvée! Cherchez l’erreur… ?

Les 100 derniers kilomètres jusque Saint-Jacques de Compostelle sont devant moi… Je mets bien qu’il s’agit des derniers kilomètres avant Saint-Jacques, et non les miens, car pour rejoindre Fisterra, il me faudra parcourir 90 km de plus…. Enfin, si j’arrive à repartir après Saint-Jacques de Compostelle…

Je suis à 3 km avant Sarria, point de départ des 100 km nécessaires et suffisants pour qu’un pèlerin à pieds obtienne à Saint-Jacques sa Compostela (en vélo, c’est 200 km). Ça fait quel effet de se dire qu’il reste 100 km?

D’abord, ça change le paysage, au sens propre comme au sens figuré.

Au sens propre, car hier, j’ai passé le dernier « obstacle », la dernière montagne, le Cebreiro et les deux cols qui le suivent. Et comme si cela était une destinée, je les ai passé dans le brouillard (Pyrénées remember…), j’ai passé la nuit dernière dans la descente, en pleine montagne, en plein brouillard, et suis repartie ce matin toujours dans le brouillard… Toujours est-il que le Cebreiro marque l’entrée en Galice, dernière région à traverser. Il faut imaginer un paysage de montagne, moins haut que les Alpes mais tout aussi vert, avec des maisons et bâtisses en granit, version Bretagne. Le tout fait un mélange très agréable.

Alto de Poio.

Sur les chemins du Cebreiro.

Au sens figuré car on voit ici débarquer sur le chemin des pèlerins d’un autre genre, avec des petits sacs à dos pour 5 jours de marche, des chaussures toutes belles, et des vêtements qui sentent encore la Soupline… (Moi, j’ai oublié ce que c’est que la Soupline et je crains devoir reprendre le mode d’emploi de ma machine à laver en rentrant chez moi…).

Ensuite, on réalise que c’est bientôt la fin. À dire vrai, j’ai déjà réalisé cela la semaine dernière, lorsque je me suis rendue compte à León, qu’ensuite, il me restait moins de 15 jours de marche. C’est une impression indescriptible. Je me dis « déjà », c’est déjà là, alors que je suis partie et j’ai marché chaque jour depuis presque 2 mois, 57 jours exactement aujourd’hui. J’ai du mal à me rendre compte que les 1 522 km indiqués sur ce panneau au Puy-En-Velay sont déjà presque derrière moi. J’ai du mal à me rendre compte que j’ai parcouru tout ça, à pieds. Ça me semble à moi-même incroyable. Et pourtant, c’est effectivement vrai.

Et en même temps, je ne suis pas contre retrouver mon chez-moi, mon intimité, mon univers.

Mais j’ai aussi peur. Peur de la fin. Peur de la suite. Peur de revenir dans mon environnement après tout cela. Peur de me retrouver seule aussi. Je crois bien que c’est là ma plus grosse angoisse, après tous ces moments passés en communauté, en partage, souhaité ou forcé.

Et puis les derniers kilomètres, c’est aussi un rappel à l’ordre du corps. Encore. L’organisme est décidément un excellent baromètre. Cette semaine a été l’occasion de beaucoup d’émotions, beaucoup de choses laissées derrière moi, beaucoup de larmes aussi pour irriguer les vignes du Bierzo traversées avant le Cebreiro (gageons que les vendanges seront bonnes!…). Et plusieurs journées enchaînées à parcourir 30 km ou plus par jour, sous des températures oscillant entre 30 et 35 degrès jusqu’à avant hier. Alors depuis hier, et ce passage du Cebreiro, je me sens exténuée. Depuis quelques jours, je sens que mon corps arrive au bout, lui aussi, de ce qu’il peut donner. Les réveils forcés avant 6h00 dans les dortoirs me sont difficiles ces derniers jours. Je rêve de rester au lit le matin, et de me rendormir. Cela me fait parfois craindre de ne pas être capable de quitter Saint-Jacques pour les 3 jours de marche supplémentaires pour rejoindre Fisterra. Depuis le début, je sais que je veux rejoindre l’océan, et depuis quelques jours, la fatigue me fait parfois douter. Mon remède, c’est de ne pas penser à l’après Santiago, et de faire chaque pas au présent pour en profiter encore et encore. Saint-Jacques arrivera bien assez vite, pour ne pas y penser déjà.

Fait marquant de la journée : j’ai réalisé ces derniers jour que l’une des choses principales que j’aurai apprise sur ce Chemin, surtout sur le Camino Francès, c’est le bien que procure le fait de toucher les gens, de leur prendre la main, les mains, ou de les serrer dans les bras. Je ne suis pas habituée à ces rapports. Et ici, à plusieurs reprises, j’ai pu goûter le bien que font deux bras ouverts, et le bien que ça fait d’ouvrir ses bras à l’autre lorsqu’il en a besoin.

Encore ce matin, je me suis arrêtée faire une pause dans une halte « donativo », sorte de lieu d’accueil dans des endroits souvent perdus dans la nature ou un village désert. On y entre et on est accueilli « comme à la maison ». Il y a souvent un côté spirituel qui se dégage de ces endroits. Des bouddha, de l’encens, des pensées positives à partager, des canapés, des espaces pour s’asseoir, s’allonger, de la nourriture et des boissons parfois bio, toujours végétariennes. Tout cela sur le principe du « donativo », la libre participation responsable, le principe du « donne avec ton cœur ».

Suis ton cœur.

Les personnes qui mettent en place ces lieux sont des gens ouverts à tout, adeptes du moment présent, avec des airs hippies, passant leurs hivers en Inde pour certains. Leur mode de vie, c’est de donner pour recevoir.

Ce matin, en arrivant dans cette cour où on trouvait cette pensée à l’entrée « suis ton cœur, ton cœur est ta boussole », le premier geste qu’on a eu vers moi, c’est de me prendre le bras et la main, et de me dire « bienvenue, prends ton temps ». Comme j’avais besoin de cela ce matin! Je m’installe, je discute, un peu, je partage le silence aussi, je lis les citations. Et en partant, les deux personnes qui s’occupent de cet accueil m’ont pris dans leurs bras. Je ne les connais pas, ils ne me connaissent pas, on ne se reverra pas, mais à ce moment, ils ont ce geste et ce don d’eux-même qui font du bien. C’est gratuit, et ça vaut tout l’or du monde. Ce genre de moments vécus sur le Chemin (il y en a eu d’autres du même genre) sont toujours les bienvenus. Ce don de soi à travers le geste, c’est là, pour moi, une découverte, un enseignement clef, je crois, dans mon cheminement.

Un ruban chinois quelque part en Espagne.

Ma chère Marianne,

Il y a deux ans, nous revenions tout juste de ce voyage en Chine, encore décalées dans nos sommeils et nos horaires. Te souviens-tu de cette dernière journée passée en partie sur la Muraille de Chine? Tu étais partie bien plus vite et bien plus loin. Et sur la dernière tour accessible, tu avais acheté des rubans rouges, avec des messages de paix ou porte-bonheur, je ne sais plus. Tu nous les avais offerts ensuite en nous disant qu’on pouvait les accrocher sur un arbre et faire un vœu.

Ce ruban m’a suivi dans mes différents bureaux du 16ème étage de la Tour Mattei, accroché sur un mur, avec un petit panda que j’avais, moi, acheté à la sortie de la Muraille. Un panda décoloré à force d’avoir été exposé aux touristes des jours entiers. Ce ruban m’a suivi, en attendant le jour où un lieu particulier, un arbre particulier l’appellerait. Jusqu’à ce jour de mars où je l’ai emmené dans mes cartons. Jusqu’à ce jour d’avril où je l’ai roulé et glissé dans le fonds de mon sac à dos en préparation pour mon Chemin. Un lieu, un arbre du Chemin pourrait bien l’appeler.

Il y a deux jours, j’ai accroché ce ruban rouge. Non pas sur un arbre, mais sur la Cruz de Ferro, qui porte déjà des rubans, des photos, des fleurs, et plein d’autres objets déposés là par des pèlerins. J’ai choisi la Croix de Fer : pour moi, c’était à cet endroit qu’il devait être. Le reste, tu le connais déjà.

Je t’embrasse, et pense bien à toi,

Fabienne

Fait marquant de la journée : aujourd’hui fut une journée ensoleillée, et pourtant sans lumière dans mon ciel. Encore un « au revoir » douloureux ce matin. J’ignore toujours ce qui est le plus douloureux, des ampoules ou des émotions.

Deuxième fait marquant de la journée : J-7…. Dans une semaine, j’arriverai à Saint-Jacques de Compostelle.

La Cruz de Ferro.

Aujourd’hui, si j’avais été un caillou, j’aurais été un petit caillou. Je n’aurais pas été poli, ni brillant, mais encore brut. Sans angle droit, ni coupant. J’aurais été plutôt arrondi, un peu plus rugueux qu’un galet ramassé sur la plage, et dense, assez lourd, plein. Je n’aurais pas été colorée, j’aurais été chagrin. Pas du verbe chagriner, mais du verbe pleurer.

Autre symbole et image très forte du Chemin de Saint-Jacques de Compostelle : la Croix de Fer, la Cruz de Ferro. Sur le Monte Irago (ça veut dire que ça monte pour y arriver…), en arrivant vers la Sierra Teleno, le Chemin passe par une croix de fer très fine, élevée haut au-dessus du sol, et dont la base est un immense monticule de cailloux, de galets, de pierres. La tradition veut que le pèlerin qui y passe dépose un caillou au pied de la croix, un caillou qui vient de chez lui et qu’il a porté tout le long de son Chemin, qui symbolise les poids de l’âme qu’on laisse au pied de la croix.

J’avais glissé dans mon sac, en partant de chez moi, un caillou. Un galet, ramassé en Bretagne pendant des vacances, il y a bien longtemps, et que j’ai posé dans une bibliothèque ou sur une table de chevet dans tous les endroits où j’ai habité : Houdain-lez-Bavay, Lille, Rennes, et ailleurs en Bretagne, Cholet, Paris et la banlieue. Il n’y a guère que les planches de contre-plaqué de l’étagère de ma chambre d’étudiante à Québec et peut-être un appartement moderne au 12ème étage d’une tour de Canary Wharf qui ne l’ont pas vu.

Ce matin, j’ai réfléchi toute la matinée, en marchant, au message que j’allais y inscrire. Et à tout ce que je voulais que ce caillou emporte avec lui.

Une fois au pied de la Cruz de Ferro, j’ai inscrit mes initiales, la date, le nombre de kilomètres parcourus arrondi à 1 300 km, et de l’autre côté, j’ai inscrit ce que j’aurais voulu me dire si j’avais été extérieure : « vis et deviens! ». Et j’ai déposé mon caillou, et avec lui, beaucoup de larmes.

NB : j’ai appris sur place que le caillou doit normalement avoir une taille proportionnelle à ses péchés… Je ne le savais pas avant. Mon caillou était petit… Ouf! ?

Ça revient, l’envie de dessiner! C’est bon signe, c’est que j’ai moins mal aux pieds! Non pas que les pieds handicapent la main droite, mais la douleur handicape l’envie…

Effectivement, mes pieds s’éteignent (j’ai trouvé l’interrupteur…) et je cohabite de mieux en mieux avec mes chaussures bleues poussiéreuses. Ça me libère la tête pour passer du temps assise par terre sur les trottoirs des villes et villages pour reprendre mon carnet!… Le sens de l’humour aussi est lié à la douleur : Villar de Mazarife m’a semblé être un village qui vit à l’heure du chiffre 3 : 3 albergues de pèlerins, 3 commerces fermés le dimanche, 3 pans au clocher de l’église et donc, 3 nids de cigogne sur le clocher… Demain, je ferai mieux…

Fait marquant de la journée : a priori, j’ai passé aujourd’hui la dernière ligne droite sans horizon, sur une route sans fin (environ 12 km cette fois), pour finir la Meseta en beauté. (Ouf! de soulagement…).

« Variante peu fréquentée et très solitaire qui demeure une expérience très particulière. Paysage au départ semblable à la steppe africaine qui, plus tard, ne révèle plus que confusément au loin, sur le vaste plateau derrière Calzadillas de los Hermanillos, la cordillère cantabrique couverte de neige jusqu’au printemps. Plus aucune trace humaine par endroits. On se sent très seul et à partir d’un certain point, il n’est pas rare qu’on perde tout espoir de jamais rencontrer un village. »

Voilà ce que mon guide disait sur la variante du chemin entre Sahagún et Reliegos. Il n’en fallait pas plus pour me convaincre d’emprunter ces 31 km sur une ancienne voie romaine, la Via Trajana, qui reliait jadis Astorga à Bordeaux. Sur les 31 km, un seul village. Pourquoi ce choix? Pour aller jusqu’au bout de ce que la Meseta peut m’offrir et pour faire l’expérience de la solitude et du silence dans toutes leurs profondeurs, au milieu de la nature.

Hier, beaucoup de pèlerins allaient donc vers la voie du Camino Real. Les risques d’averses ont fini de décourager certains. Juste avant l’entrée de Calzada del Coto, après Sahagún, le Camino Real part à gauche, la Via Trajana à droite. Au moment où je pars vers la droite, je suis presque seule à faire ce choix. Seul Tomas, recroisé il y a deux jours, suit aussi cette voie.

Calzada del Coto fait figure de village mort. Je croise une vieille espagnole, et j’aperçois un couvreur sur un toit. A la sortie du village, plus rien, la route s’arrête, et c’est parti pour les 9 premiers kilomètres de piste.

La Via Trajana à Calzada del Coto.

Au bout de 9 km, j’arrive sous la pluie dans un petit village qu’on croirait sorti du fin fond de l’Amérique du Sud… En tout cas, c’est ce que j’en imagine. Quelques maisons, certaines dans une sorte de torchis ocre. Deux petites albergues. Des coquilles Saint-Jacques incrustées dans les trottoirs. Une église en briques. Et un magasin qui vend tout tout tout, de l’aluminium aux fruits et conserves, des produits frais aux collants ou au dentifrice. Et son patron, qui pose tout fier derrière son comptoir, au petit soin pour me vendre un paquet de biscuits.

Contre toute attente, dans ce village d’un autre temps, l’albergue fait figure de halte de grand luxe. C’est quoi, le luxe, pour un pèlerin? C’est dormir dans un lit (et non un lit superposé), dans des vrais draps (et pas dans son « sac à viande » ou de couchage). C’est trouvé une serviette de toilette propre sur son lit. C’est avoir un tapis de douche pour poser ses pieds en sortant de la douche. C’est fou ce que ces petites choses très simples font du bien, quand on est dans un espace presque hostile et reculé, et surtout, quand on n’a pas dormi dans de vrais draps depuis… Le Gers, je crois bien, donc presque un mois. Quant au tapis de bain, je ne me souviens plus de quand date mon dernier tapis de bain… Bref, ces petits riens sont d’une simplicité déconcertante, on n’y prête aucune attention dans la vie habituelle, mais cela fait figure de grand luxe pour le pèlerin.

Ce matin, il reste presque 18 km à parcourir avant Reliegos, sans rien, pas un village. Je pars seule, au lever du soleil, et déjà le ciel est surprenant.

À 6h30 sur la Via Trajana.

Je marche seule, en silence, sans croiser personne pendant 4 heures. Dans ces moments, je regarde le ciel qui change, je sens le vent, j’écoute les chants des oiseaux, toujours plus fournis quand il y a des arbres. Et je pense, à tout ça et à tout le reste.

Au bout de 4 heures, je finis par rattraper Tomas, parti plus tôt encore.

Par la Via Trajana, on rejoint Reliegos, un petit village, par le haut. En quittant le rien, on tombe sur un village qui semble être fait de hangars colorés, sans clocher. En fait, le clocher n’est guère plus haut que les maisons, toutes simples. On arrive sur une place, et on tombe sur un bar qui crache le rock, Elvis Presley et la musique Country à fond.

Une ambiance décalée, dans le village, et après cet espace temps suspendu dans la nature et le silence. On est aimanté par ce lieu dont la terrasse accueille bientôt les seuls téméraires partis sur la Via Trajana et qui arrivent au compte gouttes. Au total, 8 pèlerins. Quand on pense aux albergues qui devaient être surchargées sur le Camino Real… On se retrouve tous là, bière, café, tortillas, bocadillos… La nature, ça creuse! Moi, j’y suis restée plus d’une heure, à « digérer » les 4 heures précédentes, à discuter en buvant un café, à rêvasser encore, avant de me décider finalement à laisser Elvis à Reliegos.

Une dernière impression que me laisse la Meseta : ce plateau m’a semblé éprouvant physiquement.

Étant sensible aux environnements qui m’entourent, je me suis rendue compte, en traversant toutes ces régions depuis 1 mois et demi, que les paysages avaient un certain impact sur moi, sur mon état d’esprit, mon humeur. Le Gers m’a déprimé, je m’y suis ternie et étiolée. Le Béarn et le Pays Basque m’ont réchauffée, réconciliée, redonnée de la vie. L’Aubrac a été parmi les plus puissants, majestueux, froid où seul le jaune des champs de jonquilles apportait une pointe de chaleur. Dans la Meseta, j’ai eu l’impression de faire une cure detox. J’en sortirai demain, et j’ai comme l’impression d’être nettoyée, vidée, presque purifiée.

Fait marquant de la journée : c’était hier, un moment déjà hors de la réalité entre Sahagún et Calza del Coto, lorsqu’un berger et ses chiens a fait traverser la N-120 à son troupeau de moutons. Ils ont fait arrêter le troupeau jusqu’à ce qu’il n’y ait plus de voiture à l’horizon, et hop! Ils ont traversé cette sorte de voie rapide!

Y’a vraiment rien sur ce plateau!!! Voilà ma seconde impression, avec les bons et les mauvais côté du « rien ».

Les mauvais, c’est que même les connexions wi-fi sont branlantes, ce qui rend difficile de mettre un jour un blog régulièrement. Et qu’il y a peu de villages (je ne parle même pas de ville) donc il faut anticiper les besoins et services nécessaires. Mais ça aussi, ça fait parti du chemin.

Les bons côtés du « rien », c’est le rien justement, le « rien dans le paysage ». Mes pieds étant encore en souffrance, j’avoue avoir mis peu d’énergie dans le dessin depuis lundi. Mon état d’esprit, pour l’instant, c’est « fuck les nouvelles godasses »… J’y reviendrai. A défaut de dessin, je prends des photos et je crois que c’est la meilleure façon de faire percevoir l’immensité, le caractère grandiose des paysages désertiques que je traverse cette semaine. J’ai, en 4 jours de Meseta, trouvé de la monotonie dans le paysage une journée seulement (repartie en 2 demie-journées, en plus). Dans la Meseta, c’est comme dans le désert : l’énergie vient du Grand Tout qui nous entoure, des couleurs, de la simplicité qui se dégage du paysage, de la puissance et de la profondeur de l’horizon, et c’est encore meilleur de le déguster seul et en silence.

En images, voilà ce que ça donne :

Impression soleil levant.

Castrojeriz.

Vers le col de Mostelares.

Sans titre (c’est trop beau pour réduire ça à quelques mots).

Le canal de Castille.

La Via Aquitana.

Cette dernière photo, la Via Aquitana, c’était ce matin : 17 km tout droit dans les champs, sans aucun village, sans croisement, sans bifurcation. Ça donne le vertige!!! On laisse passer tout le monde qui galope au départ de la ville précédente, et on fait l’expérience d’une presque solitude. Et on ne sait pas toujours expliquer comment, ni pourquoi, mais malgré la fraîcheur ambiante, le vent de face (depuis lundi…), et les averses ce matin, et bien on avance. Et comme tout le monde, j’arrive au bout des 17 km. Ces paysages demandent de revoir son rapport au temps et à la distance parcourue. On oublie, on s’oublie, et pourtant, on avance.

Maintenant, une petite mise en perspective des paysages sans horizon et des chemins droits à perte de vue, au regard de l’état de mes pieds… C’est qu’on avance encore plus doucement, et on ne peut rien contre. Ça demande de revoir doublement son rapport au temps et à l’espace.

Après ma blessure, j’ai donc acheté des nouvelles chaussures à Burgos qui sont, en fait, de véritables « usines à ampoules »…. Je dois dire que jamais je n’ai eu cela, jamais, malgré les randonnées dans les Alpes, le Vercors ou le Verdon et les treks dans les déserts, jamais. Je cumule donc depuis dimanche une blessure qui reste présente et des ampoules… Au début, j’étais en colère, et puis à quoi bon… Inutile de perdre son énergie dans quelque chose qui ne guérira pas mes pieds.

Dans le « rien » de la Meseta, il y a aussi l’absence de services dans les villages, et donc peu de soins ou pharmacie. Hier matin, j’ai commencé la journée par 6 km le long du canal de Castille. Tout le monde me dépassait, tant j’allais lentement et c’était déjà énorme pour moi. En arrivant à Fromista, j’ai posé mon sac en décrétant que je n’avancerai pas au-delà tant que je n’aurai pas trouvé une personne en blouse blanche, a minima, un pharmacien qui tienne la route. Oh joie, bonheur! Lorsque j’ai trouvé la pharmacie et son pharmacien qui baragouinait le français et l’anglais.

Après un tête à tête autour de mes pieds pendant une heure (explications, observations, soins, pansements etc.), je suis ressortie avec une paire de semelles pour rééquilibrer ma voute plantaire (pour mon orteil) et de quoi soigner les ampoules (et c’est ultra efficace : ouf! Chouette!). Je suis malgré tout repartie en claudiquant, mais mes bâtons de randonnée me servent un peu moins de béquilles depuis.

Des nouvelles chaussures, des nouvelles semelles dans les chaussures… À chaque fois, on doit réapprendre à marcher. Tous les muscles des jambes et des pieds se remettent à travailler différemment, jusqu’aux fessiers *. Et on en a beaucoup, des muscles, dans une jambe, et deux fois plus dans deux jambes… Réapprendre à marcher 2 fois en 4 jours : ça fait bobo, mais peu à peu, tout rentre dans l’ordre. On met plus de temps à faire les étapes et on arrive 2 heures après tout le monde, on marche seul, et ça fait aussi 2 heures de repos en moins. Mais on y arrive toujours, finalement.

Ces expériences m’ont faite repenser à une citation d’Abraham Lincoln : « je n’avance pas vite, mais je ne recule jamais ». Et dans la Meseta, en avançant doucement, j’ai le temps de méditer là-dessus, entre autre.

Fait marquant de la journée : ou plutôt l’homme marquant de la journée, celle d’hier surtout, c’est Le pharmacien de Fromista, évidemment!

*note pour plus tard : cet été, je promènerai dans Paris des jambes en béton armé et un fessier de brésilienne… Je n’aurai pas tout perdu! ?

La Meseta, j’en entends parler depuis au moins 1 mois. Et j’ai tout entendu dessus : ceux qui adorent, ceux qui s’y sont éclatés à parcourir des distances de dingue sans s’en rendre compte, ceux qui détestent, ceux qui prennent le bus Burgos-León pour l’éviter, ceux qui louent une voiture pour faire la même chose, en plus cher. Et puis ceux qui m’avaient mis en garde.

Petit retour en arrière : vendredi 6 mai, à Espalion, à l’heure du petit déjeuner. A ce moment là, je marchais avec Denis et Bernard, et je retrouvais régulièrement Claire à l’étape. A l’heure du petit dej, donc, on tombe sur un groupe de 4 pèlerins « remarquables » : 4 bons copains, 2 au look camionneur peu commun sur le chemin, un 3ème logisticien du groupe, et le 4ème, qui suivait. Ça sentait la bande d’inséparables. Ce matin là, à l’heure où la plupart marchent encore au radar, les 4 gars étaient déjà en mode « 1 blague à la minute ». Eux avaient déjà fait le Chemin sur la partie Lauzerte – Saint-Jacques. Ils nous expliquaient, avec leur « bon sens près de chez vous », qu’ils avaient passé les Pyrénées un 29 mai, « et qu’il y avait encore de la neige en haut. Hein! Tu te souviens Jacky?! » (NDLR : me souviens plus des prénoms, alors je mets à l’inspiration… Jacky, c’était le 2ème au look camionneur). « Ouais, ouais » répondait Jacky en beurrant sa biscotte en essayant de ne pas l’exploser dans son café. « Et puis Burgos! Oh! Burgos : 8 km de bitume à tourner autour de l’aéroport et des zones industrielles. T’as pas fini d’te bouffer du bitume! Faut prendre un bus. Mais si t’es à Burgos, faut visiter la cathédrale. Faut être con pour passer à Burgos sans visiter la cathédrale. Et après Burgos, tu te tapes 200 km de champs de blé en ligne droite dans la Meseta. Dans la Meseta, t’as intérêt à savoir pourquoi tu marches. Sinon, tu prends un bus, et tu rentres chez toi! ». Et Jacky de continuer « et t’as intérêt à faire pipi avant de partir le matin : y’a pas un arbre à l’horizon de toute la journée! ».

Nous trois, on était mort de rire en les entendant. Et moi, j’étais prévenue!!!

Donc, hier, à Burgos, je suis arrivée à pieds, en prenant la route de la rivière par le sud, pour éviter le bitume (pas folle, la guêpe!?). Et j’ai visité la cathédrale. Jusque-là, j’ai tout bon.

La Meseta maintenant, depuis le milieu de matinée. Première impression sur ce plateau planté de céréales à perte de vue : j’adore! Ça me rappelle le désert, en camaïeu de verts étant donné la saison. Je verrai si j’en dis autant au bout de 200 bornes.

Le Chemin, dans la Meseta.

Par contre, il y a un truc qui me fait mourir de rire depuis ce matin. C’est cette situation :

C’est par où, déjà????

Il y a un chemin en plein milieu des champs, un virage tous les 10 km, et un croisement tous les 20 km. Et à plusieurs reprises, 3 ou 4 panneaux pour nous indiquer Le Chemin… J’avoue que la première fois que je suis tombée sur un tas de panneaux comme celui-là, j’ai éclaté de rire! ?

A suivre (sans mauvais jeu de mot, évidemment….).

A suivre!

Autant le dire tout de suite : je n’avais pas du tout anticipé ce que ça pouvait être de marcher 1 000 km, et les répercussions directes ou non. Un petit passage en revu s’impose.

Aujourd’hui, 11 juin 2016, en marchant vers Burgos, j’ai donc passé mon millième kilomètre…. Exactement, à Burgos, ça fait 1 010 km. En l’écrivant, j’ai moi-même du mal à y croire, et à m’en rendre compte. En avançant à coup de 20 à 30 kilomètres par jour, on se voit avancer, certes, mais on ne fait pas l’addition tous les jours, alors on ne se rend pas toujours compte du total.

Il se trouve qu’en passant ces 1 000 km, coïncidence, je termine ma créanciale, la première.

J’ouvre ici une parenthèse : qu’est-ce qu’une créanciale?

Il s’agit d’un « certificat » ou un « passeport » du pèlerin. Sur le Chemin, il existe des créanciales et des crédenciales. Une créanciale est un document d’origine religieuse, catholique. Une crédenciale est laïque. Moi, j’ai eu ma créanciale à la Cathédrale Notre-Dame du Puy au Puy-en-Velay. Comme elle est pleine, je me suis procurée un deuxième « certificat » pour les 550 derniers kilomètres. Et là, j’ai eu une crédenciale, auprès de l’association des Amis du Chemin de Saint-Jacques de Compostelle à Saint-Jean-Pied-de-Port.

Mais la sémantique n’a aucun intérêt. Ce qu’il faut retenir, c’est qu’il s’agit d’un « morceau de papier » qui reçoit chaque jour la preuve de notre cheminement sur le Chemin vers Saint-Jacques de Compostelle. Chaque gîte d’étape ou auberge a son tampon et chaque jour, on fait tamponner sa créanciale. Parfois, on peut aussi marquer son passage dans une ville en allant à l’office de tourisme, à l’église dans certains cas, et au bar ou magasin d’alimentation en Espagne.

Surtout, la crédenciale revêt un caractère très particulier pour le pèlerin, car c’est finalement un document où il retrouvera son Chemin, c’est l’unique preuve de son passage et de ses étapes.

Et surtout, une fois arrivé à Saint-Jacques, c’est la preuve contre laquelle il recevra la Compostella, une sorte de « diplôme » qui certifie qu’il a accompli le pèlerinage à Saint-Jacques de Compostelle.

Alors bien sûr, ça peut paraître anecdotique, de « collectionner des tampons sur un bout de papier », mais autant dire que ce que je viens d’écrire entre guillemets est une insulte pour un pèlerin. Sa crédenciale, c’est Son Chemin, la seule chose qui prouve où il est passé, la prunelle de ses yeux, un symbole de son cheminement. Et parfois, un souvenir ou un clin d’œil. Petit exemple : cette semaine, je suis passée à Santo Domingo de la Calzada. Le fait marquant de cette ville est que la cathédrale héberge un couple de gallinacés (un coq et une poule, je vous raconterai l’histoire une autre fois). En plus, la ville est à 550 km de Santiago. En allant à l’office de tourisme, je « me suis donc faite tamponner » (expression très usitée sur le Chemin mais incompréhensible hors cadre…) et j’ai un super tampon avec deux poulets et l’inscription « 550 km ». Et ça, c’est cool! (Sourire, contentement, joie simple).

Fermeture de la parenthèse.

Une créanciale pleine, c’est une petite fierté en soi. Ça matérialise le parcours :

Créanciale 1/2 : côté face

Créanciale 2/2 : côté pile… Cherchez les poulets!!!

Avec les 1 000 km est venue la question de l’usure des chaussures… Jusque-là, je n’y songeais pas, même si j’avais vu Jean-Maurice en changer à Pampelune. 250 km plus loin, il faut me rendre à l’évidence : je n’avais pas pris la garantie « 250 km de plus, pour 1€ de plus », et là, il est grand temps.

La révision des 1000 km… Des godasses déglinguées.

Je me suis en particulier dit cela il y a 3 jours lorsque je me suis blessée. Les chaussures usées et devenues trop lâches ne tenaient plus suffisamment mon pied, et c’est là que les orteils se baladent dans la chaussure et paf!, un truc qui ressemble à une contracture musculaire « bien comme il faut », avec une douleur qui irradie dans tout le pied jusqu’à la cheville…. Ça m’est arrivé en fin de matinée, un jour où il faisait plus de 30 degrès, sur une portion du chemin dans les champs et sans aucune ombre… Les 10 km qui ont suivi ont été très très très douloureux… J’en pestais!!!

Depuis, je marche à l’anti-inflammatoire, local ou en médicament, massages plantaires qui font un bien fou, remèdes d’huiles essentielles des uns et des autres, consultation et recommandation au Centro de Salud, lorsqu’on en trouve un ouvert. Ça ne m’a pas empêché de marcher. Voire, hier, le Chemin était avec moi : la pluie de la nuit avait rafraîchit les températures, et les 12 premiers kilomètres de la journée étaient sur un chemin caillouteux, aux reliefs doux, qui m’ont fait l’effet d’un massage de réflexologie plantaire. Non, je ne suis pas maso, je vois juste la chose positive qui a réduit la douleur. C’est le principal!

Aujourd’hui, ma première mission en arrivant à Burgos, c’était de trouver une nouvelle paire de chaussures pour accompagner les kilomètres restants.

Arrêt au stand : changement de pompes!

Et en plus, elles sont bleues! Pas fait exprès , mais assorties au reste de mon camaïeu bleu/indigo/violet…

Cet après-midi, c’est donc un repos forcé à Burgos. Forcé, parce que la sagesse veut qu’un peu de repos ne soit pas de trop pour mon pied gauche, mais je n’avais aucune envie de rester là… Du coup, j’essaie les nouvelles chaussures au Centro de Arte à Burgos (au Musée d’art moderne… rien perdu de mes réflexes de citadine…) et j’attends demain, l’heure de reprendre mon sac pour repartir. Vivement!

Fait marquant de la journée : aujourd’hui, Tomas est parti. Depuis Ronceveaux, je marchais avec Jean-Maurice et Tomas, une fine équipe. Tomas est parti de Saint-Jean-Pied-de-Port et voulait (et c’est bien normal) marcher seul. Il n’est pas le seul que j’ai vu quitter Burgos après la visite de la cathédrale. D’autres « amis de cheminement » ont repris le chemin directement. On s’est tous donnés rendez-vous à Leòn, de l’autre côté de la Meseta, dans 200 km. Pour moi qui devais rester là en me disant « c’est mieux pour ton pied », ça m’a fichu un sacré coup de bambou. Cafard. Gros coup de blues en errance dans Burgos… Ça aussi, ça fait parti du Chemin. Un mélange entre l’appel des flèches jaunes, la liberté que ça procure, le lien aux autres, l’écoute de soi, le respect de son corps.

Là, tout de suite, c’est dur, et j’en ai gros sur la patate.

Cette nuit, je me suis réveillée vers 2h30, et me suis mise à penser à ça : avoir conscience que ce que j’ai déjà parcouru, ne sera plus. Je pourrai toujours le refaire, mais ce sera forcément différent, forcément vécu différemment, forcément ressenti différemment. Penser à cela ne facilite pas l’endormissement (…). Il y a une sorte d’urgence qui se crée : l’urgence de vivre se fait encore plus pressente.

Ce matin, en partant, j’ai repensé et poursuivi cette reflexion nocturne et j’ai marché en ayant la pleine conscience de l’excusivité du moment. En profitant de ce dernier lever de soleil magnifique sur la Rioja. En écoutant les oiseaux se réveiller et les bas côtés vrombir au rythme des insectes. En sentant l’air du petit matin souffler sur mon chèche posé sur mes bras, parce qu’il faisait un peu frais. La conscience du moment présent, cet instant où on a fait la paix avec le passé (rien ne sert de résister, on ne changera rien) et où on ne court pas après le futur (adviendra que pourra).

En marchant, j’avais la mélodie d’une chanson de Vincent Delerm dans la tête (pour ceux qui l’ignoreraient, je suis une fan inconditionnelle de Vincent Delerm… J’ai pris l’habitude de dire cela de façon très convaincue pour être convaincante, car en général, c’est à ce moment là que je me heurte à des sourires en coin, voire des rires moqueurs… Oui, on peut être fan de Vincent Delerm, je vous expliquerai : c’est une question d’angle de vue…), une chanson de Vincent Delerm disais-je, Ces deux-là, dans laquelle on entend « à cet instant il pensa voilà c’est la fin de cette partie-là de l’histoire. La fin de cette vie-là' ». C’était tout à fait ça. Vivre en pleine conscience du moment présent. Pourquoi est-ce si difficile, dans d’autres conditions?

Le ruban entre la Rioja et Castille et Léon.

Peut-être que, comme le disait Roland, un hongrois que je croise et recroise depuis une semaine, c’est un peu comme si nous vivions une expérience dans un monde parallèle. Lui expliquait il y a 2 jours qu’il a laissé femme et enfants en Hongrie pendant un mois, pour vivre ça. Et que, contre toute attente, certaines de ses rencontres récentes sur le Chemin lui manquaient plus que sa famille, à qui il a tant de mal à exprimer ce qu’il vit (comme nous tous ici, d’ailleurs). C’est cette impression qui donne la sensation du monde parallèle. On suit les flèches jaunes sur le Chemin, on ne pense pas avant d’y être où l’on sera dans quelques heures, tous les contacts sont faciles, avec les autres pèlerins, ou dans les villages, avec les habitants qu’on croise. Tout est finalement réuni pour être présent, et c’est tout.

En me disant cela ce matin, je pensais aussi à tous ceux qui m’ont déjà dit que pour partir marcher dans le désert comme je l’ai fait, ou sur le Chemin de Saint-Jacques de Compostelle, je devais avoir une faute à expier (?!) ou je voulais vraiment fuir mes problèmes. A ces gens là, je n’ai jamais répondu : j’aurais passé trop de temps à expliquer quelque chose qu’ils ne sont sans doute pas disposés à comprendre, ni même à toucher du doigt. La bonne réponse, c’est sans doute celle de Sylvain Tesson qui dit, toujours dans sa cabane sur les bords du lac Baïkal : « la fuite, c’est le nom que donne les gens ensablés dans les fondrières de l’habitude à l’élan vital ». Merci! Je crois que c’est un peu cela que l’on vit au présent sur le Chemin vers Saint-Jacques de Compostelle : l’élan vital, au présent et au quotidien.

L’élan, aujourd’hui, à Santo Domingo de la Calzada.

PS @ Valérie : j’ai bien pensé à toi, en prenant conscience de mon moment présent et de toutes les sensations et bienfaits associés. 😉

Lorsque j’avais vu le film Compostelle, le chemin de la vie, j’avais été frappée par la métaphore faite dans le film, entre le Chemin et le jeu de l’oie. J’ai retrouvé aujourd’hui, à Logroño, cette même métaphore.

Sur le Chemin, lorsqu’on traverse Logroño, on passe devant l’Iglesia Santiago el Real. Sur le parvis, un immense jeu de l’oie, jeu très populaire en Espagne, est dessiné avec les pavés sur le sol. J’apprends ainsi que l’origine de ce jeu est lié au Chemin de Saint-Jacques : « il est tout aussi difficile d’arriver à la fin du jeu que de faire le pèlerinage de Saint-Jacques ».

Juego de la Oca.

Le jeu de Logroño est adapté et représente un parcours allant d’une ville du Camino Francès à l’autre, jusqu’à Saint-Jacques de Compostelle. Seule case du jeu conservée sur le pavé : la case de la mort. Je m’étais déjà renseignée sur la symbolique du jeu. Certaines cases représentent des moments d’attente, de réflexion, de pause dans la vie, voire des accidents de la vie : la case du puit où l’on tombe et où l’on doit attendre que quelqu’un vienne nous en sortir, la case de l’auberge où l’on reste dormir et où on passe son tour. La case de la mort, c’est un retour direct à la case départ du jeu : il faut recommencer tout le parcours. Quand on joue, et qui plus est, quand on est enfant, on déteste cette case qui peut largement compromettre les chances de gagner. Alors qu’en creusant un peu, on apprend que la case de la mort, qui renvoie au début, matérialise la fin d’un cycle pour en débuter un nouveau.

La faucheuse de Logroño.

Le fait de retrouver cette seule case du jeu sur le pavé de Logroño n’est pour moi pas anodin. Le Chemin de Saint-Jacques, c’est effectivement un passage, une pause dans la vie avec « un avant » et « un après ». La fin d’un cycle et le début d’un nouveau. En tout cas, c’est tout à fait dans cet esprit que je l’ai entrepris. Et c’est aussi pour cette symbolique forte du renouveau que je tiens tant à aller à Fisterra.

Ma réflexion sur le renouveau et le commencement d’un nouveau cycle sur mon chemin d’aujourd’hui m’a fait repenser à une autre anecdote qui m’est arrivée il y a une semaine, lors de l’étape entre Saint-Jean-Pied-de-Port et Ronceveaux.

Sur le temps de cette montée, j’ai parlé à une ou deux personnes seulement, dont un portugais qui commençait son Chemin. Il m’a expliqué qu’il pensait partir sur le Camino depuis longtemps et qu’il s’était enfin décidé. Dans l’échange, il m’a aussi dit qu’il était sûr que l’année était bien choisie. Ah bon?! Il était en effet adepte de la numérologie et le voilà parti dans une séance de numérologie en plein brouillard… Il m’explique que le chiffre 9 est le chiffre symbole du renouveau, et matérialise la fin d’un cycle, et le début d’un autre, (tiens, tiens…) et que nous sommes en 2016 : 2+0+1+6=9… (…?!?!). Et de continuer son explication : ce jour là, le jour où nous passions les Pyrénées, nous étions le 31 mai, le 31/05 : 3+1+0+5=9… (…?!?!).

Je ne sais pas si lui l’avait fait exprès, mais moi, c’est sûr, je n’en savais rien, c’est un pur hasard, et je veux croire en un heureux hasard. Il ne m’en fallait pas davantage pour que j’y vois là un signe que tout, sur mon Chemin, est désormais aligné.

Fait marquant de la journée : la sortie de Logroño en fin de matinée.

La sortie de la ville se fait par un parc que l’on traverse d’un bout à l’autre. À pieds, il m’a bien fallu 1h30 de marche pour en arriver au bout. Le long de ce parcours dans le parc, on croise une foule de joggers et promeneurs, de tous les âges et tous les genres. Je crois bien qu’au moins 1 personne sur 3 lançait un « Buen Camino » aux pèlerins qu’elle croisait (ça fait beaucoup de « Buen Camino » à dire le long de la promenade…). C’est un petit signe très agréable qu’on remercie à chaque fois (ça fait aussi beaucoup de « gracias », jusqu’au bout du parc…). Le « Buen Camino » que je retiens, est celui d’un jeune jogger que je voyais arriver essoufflé, tout rouge et tout suant, et qui a prononcé un « Buen Camino » chuchoté dans un soupir à bout de souffle. J’ai bien pris soin de remercier le garçon pour cet effort qui semblait être un dernier effort mais qu’il a tenu à faire.

Ces petites attentions sont autant de petits cailloux blancs de gentillesse laissés sur notre Chemin.

Quelques jours vécus en Espagne, sur le Chemin, et ce qui me frappe pour le moment, c’est le mode « auberge espagnole » des auberges de pèlerins sur le Chemin. J’ignore si l’expression vient de là ou non, mais ça serait bien possible.

Au bout de quelques jours, donc, on revoit les mêmes têtes, beaucoup de pèlerins de toutes les nationalités venant pour faire le Camino Francès, des Pyrénées à Saint-Jacques. Comme en France, on traverse des petits villages qui semblent parfois ne vivre qu’à l’heure du Camino, avec les pèlerins, leur « mode de vie » et leurs horaires.

Exemples en images :

Hier, à Villamayor de Monjardin, petit village d’une centaine d’habitants, et 2 « albergues » (équivalent du gîte d’étapes) et 1 « casa rural » (d’après ce que j’en comprends, c’est plutôt la version chambre d’hôtes). Au total, la capacité d’accueil des pèlerins est de 50. Hier, c’était complet et ça débordait.

Un village pris d’assaut par les pèlerins…

Ça, c’est une albergue « completo », après la douche et la lessive de tout le monde : nonchalance en tongs bienvenue, les petites culottes et les chaussettes en arrière plan. Au bar du village (un seul bar, qui fait restaurant avec son « menu pèlerin »), le reste des habitants d’un soir attaque l’apéro, ou le second apéro, ou le troisième… Certains préfèrent trinquer sur la place du village, avec le vin tiré de la fontaine de vin croisée dans la journée.

A la fontaine de vin : je fais le plein…

Bref, il y en a partout et on a l’impression de connaître tout le village.

Certains arrivent encore, à pieds et à vélo… On les met où? Ils choisissent entre dormir dehors, sur un terrain de « pelota » , ou prendre un taxi pour le prochain village à 12 km… 5 ou 6 pèlerins dormiront donc à la belle étoile, dans la bonne humeur parce que « ça fait parti du Chemin! ».

Sur la terrasse et au dîner, ambiance cosmopolite et bon enfant. Ça parle anglais, surtout, français, espagnol, allemand ou hollandais, avec enchaînement de minestra de Navarre et de natillas en dessert. Tout le monde n’a pas tout compris à ce que son voisin lui racontait, mais tout le monde avait un sourire jusqu’aux oreilles. C’est le principal, et c’est ce qu’on retient tous de ces moments, le soir à l’étape.

Cet après-midi, dans le parc de l’église de Viana, c’était du même genre, en mode sieste et papotage sous un arbre. Et nous avions investi le parc public avec les tancarvilles, histoire que le linge soit sec avant le couvre-feu de l’auberge.

L’heure de la sieste à Viana.

Ça me donne l’impression de vivre dans une grande colocation avec plusieurs dizaines de colocataires, jamais tout à fait les mêmes, mais on retrouve toujours des gens connus. Ça rentre, ça sort, ça se salue ou ça se sourit, ça fait la queue pour prendre la douche, pour aller aux toilettes et même pour faire la lessive. Ça mange à n’importe quelle heure, à l’envie et selon l’habitude ou la culture. On dort tous dans des dortoirs, logés à la même enseigne d’où qu’on vienne, avec des boule quies. De toute façon, on a quelques kilomètres sous les pieds, donc on dort, même dans un dortoir de ronfleurs… Et si les boule quies ne suffisent pas, le vin rouge peut toujours aider… À dormir et/ou à ronfler…

Une des images mythiques du Camino Francès, le Col du Pardon ce matin, après 2 bonnes heures de marche. Un régal, un beau moment d’émotions pour moi lorsque je suis arrivée auprès de ces sculptures qui représentent des pèlerins, et que j’ai vu partout : les livres, les guides, les films, partout. Et ce matin, c’était mon tour!

Les sculptures du Col du Pardon.

Et puis cette petite anecdote du jour, avec cette photo dont je suis absolument fan! C’était ce matin, 6h30 en quittant Cizur Menor (où j’ai passé la nuit d’hier) à 3 ou 4 km après Pampelune. Je voulais prendre les silhouettes de deux pèlerins que l’on voit ici en ombres chinoises : l’un à pieds, l’autre en vélo. Et quand le cycliste a vu que je prenais cette photo, il a levé les bras au ciel. EXTRA!!! Merci y Buen Camino!!!

En quittant Cizur Menor, à 6h30 ce matin (3/06/2016).

Le passage à l’heure espagnole, pour moi, pour le moment, c’est surtout les petits dej version espagnole, un régal!

En Espagne, le réveil dans les dortoirs sonne plus tôt (ce matin, 4h15… Mais je me suis rendormie jusque 6h00… Je sais, bientôt, je ne pourrai plus, il fera trop chaud…). Le plaisir, c’est de partir le ventre presque vide à 6h30, de marcher à la fraîche 1 ou 2 heures, et de s’arrêter au premier village, dans un bar un peu typique (et pas l’attrape pèlerins, à l’entrée du bled) et de commander « un trozo de tortilla y un cafe americano, por favor ». Une journée de marche qui commence avec une omelette épaisse et encore tiède et un grand café, sur une terrasse, qui se remplit de pèlerins de toutes les nationalités et avec eux, de visages qu’on croise et recroise dans la journée : quel plaisir!!! Ce matin, en se rapprochant du village, on sentait l’odeur de la tortilla en train de cuire… Un délice!

Et puis il faut absolument que je vous raconte l’anecdote du jour. C’est bien plus qu’un « fait marquant de la journée », c’est une histoire de « vie du Chemin », avec un grand C!

Dans la matinée, j’arrive à Pamplona avec mes deux acolytes de marche depuis 2 jours : Jean-Maurice, parti du Mont Saint-Michel, et Tomas, un franco-espagnol qui commence son camino. Devant le panneau d’entrée dans la ville, on retrouve Sylvie, partie de Bourg-en-Bresse, et Jean-Marie parti de Chartres avec sa carriole. On est tous des « habitués » du Chemin, sauf Tomas, qui découvre un peu, ne porte pas de coquille sur son sac (« les trucs de pèlerins, c’est pas pour moi… ») et marche depuis 4 jours avec un bâton ramassé dans la montée vers Ronceveaux. On avance, à 5, contents de se retrouver. Tomas et Jean-Maurice devant, Sylvie, Jean-Marie et moi à leur suite. A un moment, une voiture nous klaxonne, s’arrête à la hauteur de Tomas. Un homme aux cheveux blancs sort, sans couper le contact de son véhicule. Il ouvre son coffre, pendant qu’on le regarde en se demandant ce qu’il va en sortir. Il ressort la tête du coffre avec un bâton de marche bien droit, ciselé au bout, et le met dans les mains de Tomas. Il ferme le coffre, nous salue tous les 5 d’un grand « Buen Camino », entre dans sa voiture et repart. On a juste le temps de se rendre compte de ce qui vient de se passer, et de lever les bras pour saluer le vieil homme, déjà parti. Tomas n’en revient pas. Il entre dans Pampelune avec ses deux bâtons.

1 heure plus tard, Tomas achète sa coquille stylisée de Saint-Jacques et l’accroche fièrement à son sac à dos. On le taquine, en lui disant « Tu vois?! Toi aussi, tu deviens pèlerin, finalement!!! » ?

En sortant de la ville, il dépose son ancien bâton dans le Parc de la Citadelle, sur le Chemin, avec l’espoir qu’il dépanne un prochain pèlerin.

C’est ça, l’Esprit du Chemin. Quel bonheur!!!

Une journée de changements.